この記事は 5 分で読めます

価格弾力性とは?意味とマーケティングへの活用例を紹介

「価格弾力性」という言葉をご存知ですか?これは、商品やサービスの価格設定において重要な役割を果たす指標のことです。価格弾力性を正しく理解することで、適切な価格戦略の立案につながります。

今回は、価格弾力性の意味や計算方法、活用方法を紹介します。

目次

価格弾力性とは、価格変更によって需要量がどれだけ変化するかを示す指標

価格弾力性は、製品・サービスの価格変更が需要にどれだけ影響を与えるかを示す経済学の指標のことです。価格変動によって、消費者の購買行動がどのように変わるかを理解することで、企業はより効果的な価格設定が可能になります。

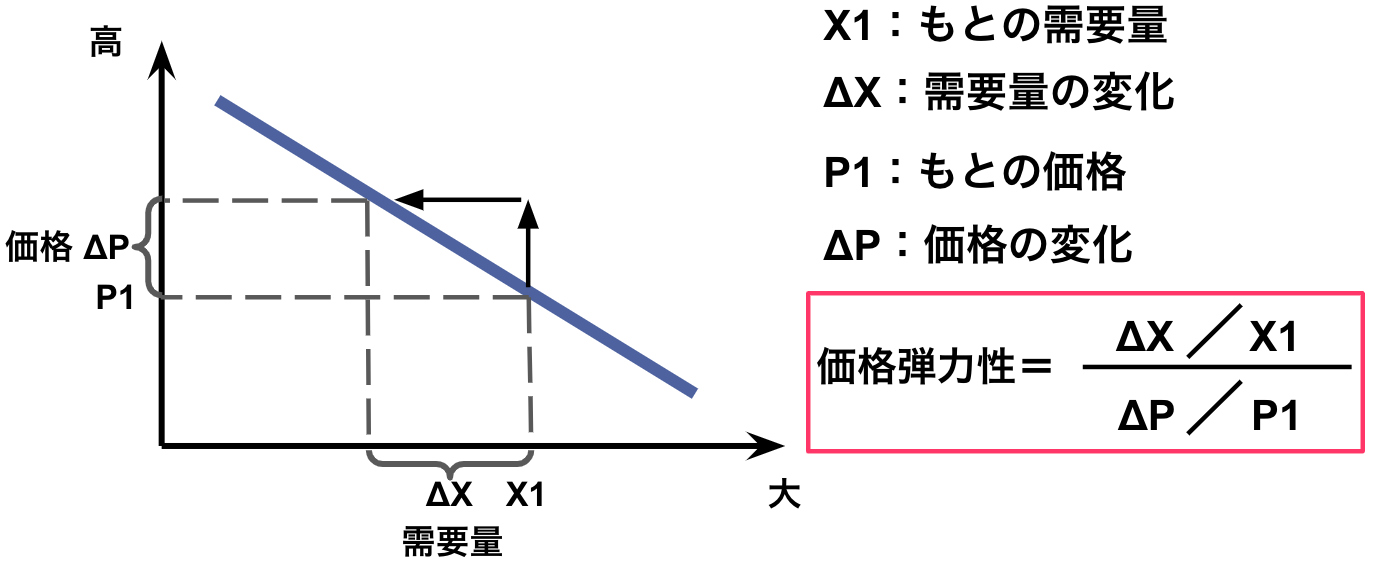

価格弾力性の計算方法

価格弾力性は、需要量の変化率を価格の変化率で割った値です。つまり、価格変化率1%あたりの需要量の変化率を表しています。

価格弾力性は、需要量の変化率を価格の変化率で割った値です。つまり、価格変化率1%あたりの需要量の変化率を表しています。

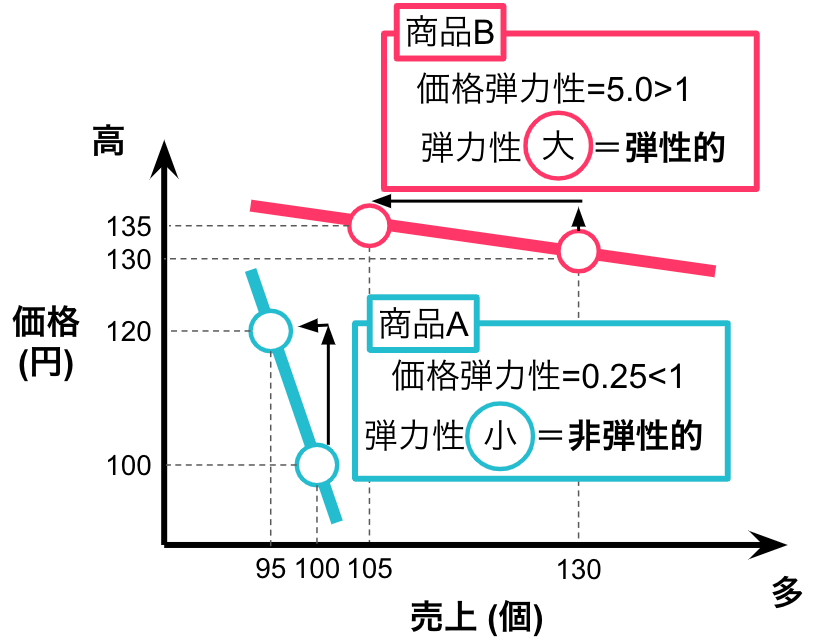

例1:商品A

<値段>100円→120円 20%値上げ

<売上>100個→95個 5%減少

このとき、商品Aの価格弾力性は、5%/20%=0.25となります。

例2:商品B

<値段>130円→135円 3.8%値上げ

<売上>130個→105個 19%減少

このとき、商品Bの価格弾力性は、19%/3.8%=5.0となります。

価格弾力性の値は、1を基準に判断する

価格弾力性を分析する際は、1を基準に値を判断します。先ほど上げた商品A、商品Bの例を図に示すと、以下のようになります。

価格弾力性の値が1より大きい商品は「弾性的(価格弾力性が大きい)」といい、値段上昇に対して需要の変動が大きい商品です。また、1未満であるものは「非弾性的(価格弾力性が小さい)」といい、値段上昇に対して需要の変動が小さい商品を指します。

価格弾力性の大きい・小さい商品の特徴

価格弾力性の違いを理解することは、企業が価格戦略を立てる上で重要です。例えば、価格弾力性が高い商品に対しては、慎重な価格設定が必要であり、プロモーションや割引が売上を伸ばす効果的な手段となり得ます。

一方、価格弾力性が低い商品では、品質向上やブランドイメージの強化により価値を提供することが重要です。ここでは、価格弾力性の大きい・小さい商品の特徴を説明します。

価格弾力性が大きい(弾性的な)商品の特徴

高級車や高価な宝石といった贅沢品は、生活に不要なものであるため価格弾力性が大きい傾向にあります。

また、代替品の有無も価格弾力性に関わってきます。ある商品の値段が高くなっても安い代替品を買えばよいため、代替品が多いと価格弾力性が大きくなります。

そのほかに、短い期間で市場を捉えて価格弾力性を計算するよりも、長期的に市場を捉えて価格弾力性を計算する方が価格弾力性が大きくなります。消費者が価格の変化に対して代替品を用意するなど対応できる時間が長くなるため、このような傾向が生まれます。

価格弾力性が小さい(非弾性的な)商品の特徴

価格弾力性が小さい商品は、価格の変化に対して需要があまり変動しない特性を持ちます。これには生活必需品や基本的な消費財が含まれ、食品、燃料、医薬品などが代表例です。これらの商品は日常生活で必須のため、価格が若干上がっても消費者は購入を続ける傾向があります。

価格弾力性の活用方法

商品の価格設定の参考にする

新商品、リニューアル商品や類似商品を売り出す際に、価格弾力性を参考に価格を設定できます。商品が非弾性的であるならば、価格を上げても需要量の変化は小さいことから攻めた価格設定が可能です。反対に、価格に対する需要の変化が顕著な弾性的な商品では、慎重な価格設定が必要であることがわかります。

セールやキャンペーンの企画の参考にする

商品が弾性的か非弾性的かによって、セールやキャンペーンの効果が大きい商品がわかります。例えば弾性的な商品であれば、大幅な値下げを行うことで特に効果が期待できます。また、非弾性的である商品に対しては、値段の変化に対して需要の変化が乏しいことから値下げ率を小さくして利益率を高める方向で企画できます。

商品の現状分析の参考にする

販売中の商品に対して、価格弾力性を求めることで商品の改善点を分析できます。価格変動の影響を受けやすい弾性的である商品があまり売れない場合は、より安価な競合商品に負けていると考えられ、値下げをする必要があることがわかります。一方で、本来価格にかかわらず一定の需要があるはずの非弾性的な商品が売れない場合は、商品自体の魅力が欠けていることが考えられます。

価格弾力性と併せて考慮すべき要素

適正な価格設定をする際に、価格弾力性と併せて考慮すべき要素があります。PMS分析によって適正価格を確認したり、消費者心理を汲み取って価格を設定したりしましょう。

PMS分析

PMS分析とは、Price Sensitivity Measurement(価格感度測定)の略称です。これは、消費者への質問を通じて、製品・サービスの価格が適正かを確認するための手法で、価格戦略を策定する際に有効です。この分析では、対象となる製品・サービスについて、消費者に以下の4つの質問をします。

- 高すぎて購入しない価格

- 少し高いと感じる価格

- 安く感じる価格

- 安すぎて品質に不安を感じる価格

次に、これらの回答を累積分布にまとめます。この図から、以下の4つの価格ポイントを検討することができます。

- 理想価格(最適価格)

購入者が最も多くなる価格 - 妥協価格

高いと感じる人と安いと感じる人が同数となる価格 - 上限価格(最高価格)

高すぎると感じる人が急増する価格 - 下限価格(最低品質保証価格)

安すぎると感じる人が急増する価格

このようにPMS分析を活用することで、消費者の価格感覚を定量的に把握し、最適な価格設定やプロモーション戦略の検討に取り組むことができます。

顧客心理における価格設定の分析

価格弾力性を考慮する際、消費者の心理的な価格設定も重要な要素となります。以下に、代表的な心理的な価格設定の手法を紹介します。

- 端数価格

99円や999円のように、切りの良い数字よりも少し下の価格設定のこと。端数にした分の価格差よりも安く感じさせられる。 - プレステージ価格

高級感や品質の高さを訴求するために、あえて高い価格を設定すること。価格そのものが製品・サービスの価値を表す要素になり、ブランドイメージ向上につなげられる。 - 価格閾値

消費者が購入してもよいと思える価格の上下限のこと。消費者にとって高すぎず安すぎない理想価格を探ることが重要。 - 外的参照価格

POPなどに記載されているメーカー希望小売価格や値引き前の価格のこと。外的参照価格と値引価格を併せて提示することで、お得感を演出する。

価格設定の際は、価格弾力性の分析と合わせて、顧客心理も考慮することが重要です。

例えば、価格柔軟性が高い商品には、端数価格やプレステージ価格を適用することで、売上の向上が期待できます。一方、価格柔軟性が低い商品では、価格閾値を意識した価格設定や、外的参考価格を活用したプロモーションが効果的でしょう。

最後に、効果的に見込み客を獲得するために、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」をご活用ください。 業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。

⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる

| 監修 | |

|---|---|

|

Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき) 大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |