問題の分析や施策立案に使われる汎用ツールに「ロジックツリー」というものがあります。議論やアイデアの構造を体系的にまとめることができるので、提案に客観的な妥当さを持たせるのに便利なツールです。

一方で、ロジックツリーを使っても納得感のある問題分析や施策立案ができない!という悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか?

今回は、そうした状態を避けるためにも、ロジックツリーを活用する際に注意しておきたい4つのポイントを紹介していきます。

目次

ロジックツリーとは?意味と基本的な作り方を確認!

本題に入る前に、まずロジックツリーとは何か?どうやって作るのか?という点を簡単に確認しましょう。

ロジックツリーとは、ある概念を更に下位の具体的な概念へと分解していくツールです。

ビジネスにおいては、問題の本質的な原因を抽出したり、それに対する施策を立案したりする際に使用されます。

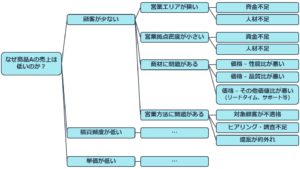

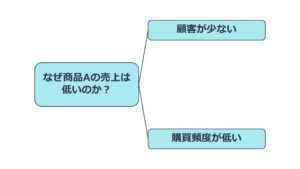

具体的な例として、営業の視点からの「なぜ商品Aの売上が低いのか?」という問いに対するロジックツリーを構成していきます。今回は一般化のために少し大雑把な分け方をしていますが、状況に応じて各要素をより具体的にする事も可能です。

このように最下層まで書き出せたら、具体的に各要素を検討して、本当にアプローチするべき問題点はどこなのか?を検討していきましょう。

ロジックツリーを作る際に守るべき4つのルール

このように、ロジックツリーを使用することで課題抽出が効率的にできるようになります。しかし、作成するにあたって気をつけなければならない点がいくつかあるのをご存知でしょうか?

ロジックツリーを机上の空論から実際に「使える」ツールへと進化させるために、これからご紹介する4つのルールを実践していきましょう。

ルールその1 各分類は確実に「モレ・ダブりなく」

まず大前提として、ロジックツリーによる分析は「互いにモレ・ダブりなく」(これを「MECEに」といいます)行う必要があります。

例えば、上図の第2階層を以下のようにしたとします。

この状態では、「単価が低い」という可能性を見落としてしまいます。問題解決においては、意識していない部分が実は最大の問題点だったということもあるので、注意したいですね。

この状態では、「単価が低い」という可能性を見落としてしまいます。問題解決においては、意識していない部分が実は最大の問題点だったということもあるので、注意したいですね。

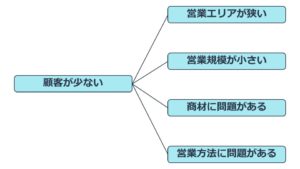

更に、第3階層を以下のようにしたとします。

この状態では、「営業エリアが狭い」「営業規模が小さい」という2項目にダブりがあります。

この状態では、「営業エリアが狭い」「営業規模が小さい」という2項目にダブりがあります。

このくらいであればあまり問題はないかもしれませんが、問題が複雑になるとダブりによって思考が整理しにくくなりますので注意しましょう。

こういった状態を防ぐには、ある分類項目(仮にAとします)を出したら一旦「Aでない」という分類項目を作成して、それを更に細分化するという作業を繰り返すようにすると効果的です。

ルールその2 抽象度のレベルを揃える

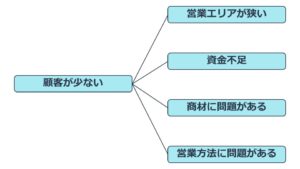

ルールその1と少し被る部分がありますが、分類の際には抽象度を揃えることを意識する必要があります。例えば、第2階層を以下のようにしたとします。

この状態では、「営業エリアが狭い」「商材に問題がある」などの分類の中に1個だけ「資金不足」という、より具体的な項目が入ってしまっています。こうなってしまうと、MECEな状態が崩れてしまったり論理構造がおかしくなったりといった弊害が生じます。抽象度を揃えて適切な構造化を意識しましょう。

この状態では、「営業エリアが狭い」「商材に問題がある」などの分類の中に1個だけ「資金不足」という、より具体的な項目が入ってしまっています。こうなってしまうと、MECEな状態が崩れてしまったり論理構造がおかしくなったりといった弊害が生じます。抽象度を揃えて適切な構造化を意識しましょう。

ルールその3 後で見返せるか?を意識したデザインを

実際の問題解決の際には、全てを一人でやるケースよりもチームで意思決定を進めるケースが多いと思います。また、最終的な決裁のために役員に対しプレゼンを行う必要性も出てくるのではないでしょうか。

このような場面では、ロジックツリーを共有する必要が生じるかと思います。しかし、そのような場面で、「レイアウトが揃っていない」「手書きで汚くて見えない」といったツリーを共有したとして、チームや役員の理解は得られるでしょうか?

説明の説得力はその内容だけでなく伝え方によっても変わってきますから、自分が後で見たり、人に見せたりした際に理解しやすいデザインを心がけましょう。

具体的には、縦(階層)のラインを揃えて配置すると効果的です。

ルールその4 各要素の間の繋がりを見落とさない

これはロジックツリーの限界とも言うべきポイントですが、ロジックツリーの各要素の間の繋がりを示す構造は、ロジックツリーでは作ることができません。

しかし現実での応用を考えれば、各要素間には何かしらの繋がりが存在するはずです。

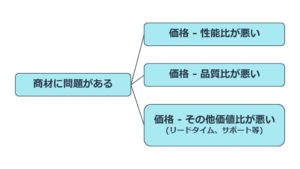

具体例として、第4階層の一部を見てみましょう。

ここでは「価格-性能比」「価格-品質比」「価格-その他価値比」といった要素が別々に記述されています。しかし、これらは総合して、いわゆる「コスト・パフォーマンス」という要素を構成しています。例えば、入手に時間がかかる一方で、性能がずば抜けて高い製品であればそれ自体が問題にならないというケースも考えられるでしょう。

問題を特定する際には、ロジックツリーそのものにこだわらず、こうした要素間の繋がりを意識して考えるようにしましょう。

いかがでしたか?

議論やアイデア出し、プレゼンテーションで「使える」ロジックツリーの作り方が分かったのではないでしょうか。ロジックツリーの作成を支援するアプリケーションやWebサービスも存在するようなので、是非活用してみてくださいね。

今回ご紹介したことを意識して、実際の業務をより効率よく、より効果的にしていきましょう。

持ち運べる!BtoBマーケティング用語単語帳

無料でダウンロードするために

以下のフォーム項目にご入力くださいませ。