NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客ロイヤルティを数値化した指標で、正しく活用すれば自社の課題解決や業績アップにつなげられます。

今回は、NPSの算出方法や分析方法などについて解説していきます。

目次

NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは、顧客ロイヤルティを測る指標のこと

NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは、顧客が抱く企業やブランドなどへの愛着や信頼(顧客ロイヤルティ)がどれくらいであるかを測る指標のことです。2003年にアメリカのフレドリック・F・ライクヘルド氏が発表し、アップルやアメリカン・エキスプレスなど、様々な企業が活用したことで急速に広がりました。

NPSは「この製品またはサービスを、友人や家族に推薦したいと思いますか?」という質問に対して、顧客に11段階で回答をしてもらい、算出します。これまで数値化することが難しかった顧客ロイヤルティをNPSで測ることで、顧客が今後も自社製品を利用してくれるかどうかを知るための手がかりとなります。

顧客満足度との違い

顧客満足度は、通常「この製品やサービスにどれだけ満足していますか?」といった質問に基づき、その時点での満足度を測定します。「満足」の基準は人によって幅広く異なるため、顧客満足度が高いからといって、その人がリピーターになる可能性が高いとは限りません。

一方、NPSは「他人に薦めたいですか?」という質問を通して、直接的な満足度よりも深い、顧客の感情や行動の動機を知ることができます。この質問に対して肯定的な回答の人はリピーターになる可能性が高いため、NPSは今後の業績にも連動します。

つまり、顧客満足度は直接的な製品やサービスの質を反映したものであり、NPSは顧客がその満足をもとにどれだけ行動を起こすか、企業に対するロイヤルティがどれだけあるかを示したものです。

NPSの計算方法

1. アンケートをとる

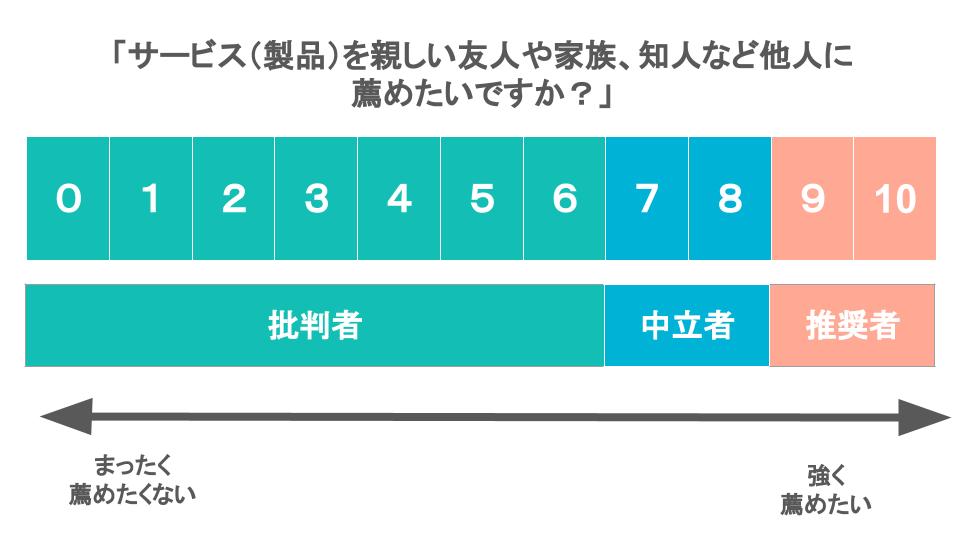

顧客に対して「サービス(製品)を親しい友人や家族、知人など他人に薦めたいかどうか」のアンケートをとります。

回答は、「まったく薦めたくない」を0、「強く薦めたい」を10とした、0〜10の11段階から選んでもらいます。

2. アンケート結果を分類する

回答者を、以下の3つのカテゴリに分類します。

- 推奨者(Promoters): 9~10点をつけた顧客で、製品やサービスを愛用し、周りの人にも薦めてくれるロイヤルカスタマーです。

- 中立者(Passives): 7~8点をつけた顧客で、製品やサービスにおおむね満足しているものの、特別なロイヤルティは感じていない中立的な存在です。

- 批判者(Detractors): 0~6点をつけた顧客で、製品やサービスに不満を持っており、評判を下げるおそれがある存在です。

3. 推奨者と批判者の割合から、NPSを算出する

分類結果から、「推奨者」と「批判者」の割合が全体の何%なのかを計算します。「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引いた数字がNPSのスコアで、その結果は−100から+100の範囲で算出されます。

このスコアが高いほど、顧客のロイヤルティのレベルが高く、企業としては好ましい状況にあるといえます。

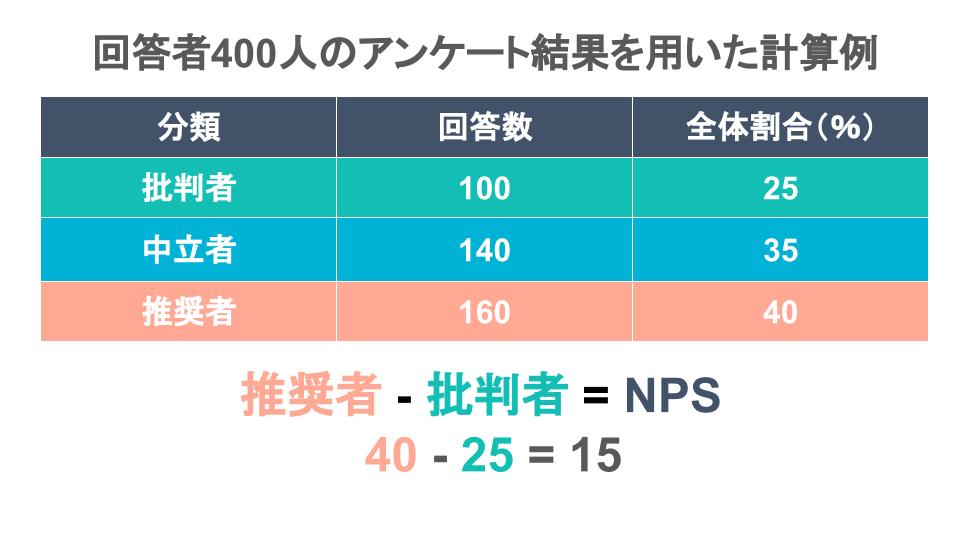

NPS算出の具体例

例えば、顧客400人に対して「サービス(製品)を親しい友人や家族、知人など他人に薦めたいかどうか」のアンケートをとった結果、批判者が100人、中立者が140人、推奨者が160人だったとします。

その場合、批判者が25%、推奨者が40%ということになります。NPSは「推奨者の割合−批判者の割合」で算出できるため、40−25で「15」となります。

NPSの効果的な調査・分析の方法

トランザクション調査とリレーショナル調査を使い分ける

NPSの調査方法には、大きく分けてトランザクション調査とリレーショナル調査の2つがあります。

トランザクション調査は、顧客が製品やサービスを購入・利用した直後に実施する調査です。対象となる製品やイベントなどに焦点を当てて、その時点での評価を調査するため、製品やサービスの課題発見に役立ちます。顧客の記憶が新鮮なうちに行うことが重要な調査といえます。

一方、リレーショナル調査は、顧客のブランドに対する全体的なロイヤルティを測定します。顧客との長期的な関係を調査するもので、年に1〜2回の頻度で定期的に行い、顧客の感情や期待感の変化を把握するのに役立ちます。

効果的なNPS調査を行うには、まず調査の目的を明確し、どのような情報を得たいのかを考えることが重要です。目的に合わせた調査を行いましょう。

業界ごとの平均値や競合との差を分析する

業界によって、NPSの平均値は大きく異なります。まずは自社の業界の平均値や競合他社の数値を調べ、自社がどのような位置にあるのかを把握しましょう。NPSは統一指標のため、競合他社と同じ基準で顧客ロイヤルティを比較することができます。

また、結果だけを見るのではなく、競合との差の原因はどこにあるのか、課題は何にあるのかを考え、改善につなげることが重要です。顧客からの自社の評価をしっかり認識し、次に考えるべき施策や改善案に活用しましょう。

自社内で結果を深掘りする

他社と比べるだけでなく、自社内で細かく分析を行うことも大切です。

- セグメント別分析

年齢、性別、地域などによるスコアの違いを分析します。これにより、特定の顧客セグメントに対する製品やサービスの評価が把握できます。

また、自社の異なる製品やサービスに対するNPSスコアを比較分析することも有効です。どの製品が顧客にとって価値が高いか、またはどの製品に改善が必要なのかが明確になります。 - トレンド分析

NPSスコアを定期的に調査し、時間の経過に伴う変動を分析します。これにより、特定のキャンペーンや市場の変化などが、顧客ロイヤルティにどのように影響しているかを分析できます。 - クロス分析

NPSを顧客満足度や顧客保持率など、他のビジネス指標と比較分析してみるのも良いでしょう。NPSスコアが他の成果とどのように関連しているかを把握するのに役立ちます。

このような分析を行い、例えばスコアが低いセグメントに対して改善策を考えるなど、今後の施策に活かしましょう。

NPS調査のポイントと注意点

評価理由も把握できる工夫をする

単にスコアを出すだけでは、顧客の要望を把握することも、改善点を発見することもできません。NPSのアンケートには、なぜその点数をつけたのかを記入してもらう欄を用意して、顧客の声に耳を傾ける工夫をしましょう。

点数だけと向き合っていてもあまり意味がありません。たとえNPSが低い結果が出たとしても、理由をきちんと把握して今後に活かすことで、顧客ロイヤルティの向上につなげていくことが重要です。

適切な規模で調査を行う

調査を行う際は、特別な意図がある場合を除き、できるだけ対象者が特定のセグメントに偏らないようにすることが重要です。

また、調査対象の人数が少ないと、1人の回答が結果に与える影響が大きくなるため、正確なスコアが出ないおそれがあります。統計的な観点からは、400人以上から回答を得ることが望ましいとされています。

1回で完結させず定期的に調査する

NPSは1回実施しただけでは、あまり意味がありません。定期的に実施し、調査結果の推移などを分析することで正しく活用でき、効果を得られるものです。

たとえば、施策を行う前と後でアンケートを行い、NPSが改善されていれば、その施策は成功したといえるでしょう。

日本ではマイナススコアが出やすいことを念頭におく

日本におけるNPS調査では、結果がマイナスになることが多いのが特徴です。NPS調査では「推奨者」が9、10と回答した者であるのに対し、「批判者」は0~6と広範囲なことに加えて、日本人は中間付近の「どちらでもない」といった回答を選びがちです。

スコアがマイナスであること自体は、顧客ロイヤルティの向上を目指す上で何の問題もないことを念頭においておきましょう。業界によって、トップ企業でもスコアがマイナスであることは少なくありません。

数字の高低よりも、定期的な調査によって施策が正しい方向に進んでいるかを判断したり、業界の平均や競合他社との比較で自社の評価を把握したりと、NPSを正しく活用することが重要です。

最後に、新規顧客を獲得するために、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」をご活用ください。

業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。

⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる

| 監修 | |

|---|---|

|

Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき) 大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |