この記事は 6 分で読めます

DMU(意思決定者)とは?顧客の組織構造を意識して営業を行う方法

DMUをご存知ですか?DMUは意思決定を行う組織の構造を表す言葉ですが、この概念をうまく営業に取り入れられているかどうかで営業活動の結果も大きく変わります。

そこで今回は、DMUの思考法や組織構造を可視化するDMUマップについて解説します。

目次

DMUとは、意思決定を行う人物や関与者の全体像のこと

DMU(Decision Making Unit)とは、企業の購買における意思決定に関与する人々のことを指し、日本語では「意思決定者」と訳されます。

一般的に、BtoCでは商品・サービスの購入者が意思決定者となりますが、BtoBでは意思決定のプロセスが複雑で、多くの場合一人だけではなく複数人によって決定がなされます。したがって、販売する側は様々な立場のDMUに対してアプローチし、総合的に購買を後押しする必要があるのです。

法人営業の成功には、自社の商品・サービスの良さを説明するだけでなく、顧客の意思決定プロセスと関与者を理解し、戦略的にアプローチすることが求められます。DMUを分析し、キーパーソンを特定して、「誰に」「どのような情報を」「どのタイミングで」届けるべきか、それぞれの関心事に合わせて訴求することが重要なのです。

DMUを構成する6つのタイプ

DMUは役割に応じて主に6つのタイプに分類され、それぞれが異なる関心事を持ち、意思決定に影響を与えます。タイプごとの特徴を理解し、立場に合わせた適切なアプローチを行うことが、法人営業の成功の鍵となります。

ユーザー(使用者)

ユーザーは、購入された商品やサービスを実際に使用する人々のことです。例えば工作機械を商品として販売している場合、実際に工場で機械を使うことになる職員がユーザーに該当します。

実際に商品やサービスを使用するユーザーと、導入を検討し提案する人(起案者)は異なることが多いため、混同しないように注意しましょう。ただし、ユーザーの満足度を高めることは、継続的な取引につなげるためにも重要です。

起案者

起案者は、課題解決や業務改善のために、商品・サービスの導入を検討し、提案する人物です。多くの場合、現場の問題点や要望を最も理解しています。

起案者にアプローチする際は、課題を明確にし、解決策を提示することが重要です。起案者の問題意識を汲み取り、自社の商品・サービスがどのように貢献できるかを具体的に伝えましょう。

インフルエンサー(影響者)

インフルエンサーは、意思決定に直接関与はしませんが、影響力を持つ人物です。専門的な知識を持つ社内の有識者や、経営層の側近などが該当します。

インフルエンサーには、客観的な情報と専門的な見地からの意見を求められます。第三者の立場から、自社の商品・サービスの優位性を伝えることが効果的です。インフルエンサーを味方につけることで、意思決定を有利に進めることができるでしょう。

チェッカー

チェッカーは、購入の妥当性を確認する役割を担います。予算や仕様など、意思決定のプロセスで必要な項目を精査します。

チェッカーには、客観的なデータや事例に基づいて説明することが重要です。見積もりの根拠や、納期の実現可能性など、根拠を示しながら誠実に対応することが求められます。

ディサイダー(決定者)

ディサイダーは、最終的に購入を決定する権限を持つ人物です。通常、予算権限を持つ管理職や経営層が該当します。

ディサイダーは、投資対効果や戦略的な観点から判断を下します。自社の商品・サービスが、顧客企業の経営課題の解決や目標達成にどのように貢献するかを明確に伝える必要があります。また、リスクや懸念点についても先手を打って説明し、信頼関係を築くことが重要です。

バイヤー(購買者)

バイヤーは、商品・サービスの選定や契約締結の実務を担当する人物です。予算内で最適な購買を実現することが求められます。

バイヤーとの交渉では、価格だけでなく、品質、サポート体制、納期などの条件を総合的に評価されます。競合他社との差別化ポイントを明確にし、顧客のニーズに合った柔軟な対応を心がけましょう。

DMUの基本構造

DMUの構造は、意思決定の階層と関与者の広がりによって、縦と横の二つの方向性を持っています。

縦の構造

DMUの縦の構造は、意思決定の階層を表します。一般的に、案件の規模や重要度が大きくなるほど、より上位の意思決定者が関与します。

例えば、少額の備品購入であれば担当者レベルで決定できますが、大規模なシステム導入となれば、部長や役員クラスの承認が必要となるでしょう。

この縦の構造は、各意思決定者の決裁権限に基づいています。担当者から部長、役員へと上がるにつれ、決裁できる金額や案件の重要度が高くなります。したがって、販売側は案件の規模に応じて、適切な意思決定者へのアプローチが求められます。

横の構造

DMUの横の構造は、意思決定に関与する部門や人物の広がりを表します。

例えば、システム導入の案件であれば、導入を検討する部門だけでなく、関連する他部門の意見も考慮する必要があります。経理部門は予算面から、IT部門はシステムの適合性や運用面から、人事部門は人員配置の観点から意見を述べるかもしれません。

この横の構造は、意思決定に影響を与える関与者の多様性を示しています。各部門の意見や要望を調整し、合意形成を図ることが重要です。販売側は、関連部門のキーパーソンを特定し、それぞれの関心事に沿ったアプローチを行う必要があります。

DMUマップを作成して全体像を掴む

DMUマップは、購買意思決定に関わる人々の関係性や影響力を可視化するためのツールです。DMUを構成するメンバーを特定し、その役割や意思決定プロセスにおける位置づけを明確にするために作成します。

DMUマップを作成することには、以下のようなメリットがあります。

- 意思決定のプロセスが可視化できる:意思決定のプロセスを可視化し、関係者の全体像を明らかにします。誰に対してどのようなアプローチが必要かが明確になります。

- キーパーソンが特定できる:意思決定に大きな影響力を持つキーパーソンを特定することができます。限られた時間とリソースを効果的に投入するために、キーパーソンへの重点的なアプローチが可能になります。

- 情報共有を促進できる:営業チーム内、あるいは他部門とのコミュニケーションにおいて、DMUマップは共通の理解を促進します。顧客の状況について認識を合わせ、協力して戦略を立てることができます。

DMUマップの作成手順

- 顧客情報の収集とヒアリングを行う

顧客企業の基本情報、取引履歴、商談の経緯を整理し、キーパーソンの役割や意思決定プロセスへの関与度合い、属性などをヒアリングします。また、顧客企業の課題、要望、意思決定の背景となる要因についても情報を収集します。 - 関係者を配置する

収集した情報をもとに、DMUマップを構成します。ユーザー、インフルエンサー、ディサイダー、バイヤー、チェッカーなどの関係者を、意思決定プロセスの流れに沿って配置し、関係性を示す線を引きます。 - 各DMUの関係性や影響力を書き込む

各DMUメンバーの役職や権限、影響力などの詳細情報を記載します。メンバー間の関係性、信頼関係、意見の重要度なども分かる範囲で追記し、マップの精度を高めます。

一度作成した後も、営業活動で得られた新情報をもとにマップを更新し、常に最新の状態に保つことが重要です。

DMUマップの活用例

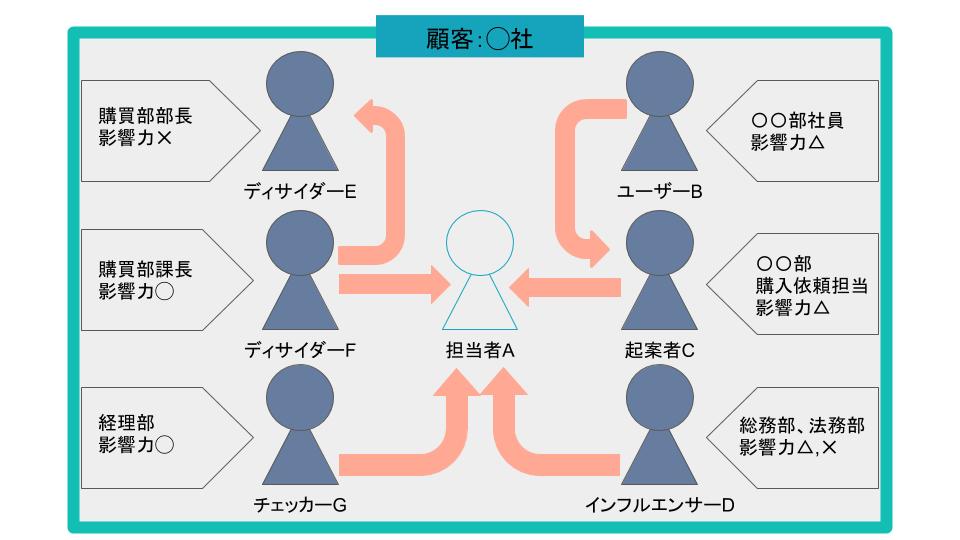

例えば、空調設備を販売している自社に、顧客である◯社から「オフィスに新しいエアコンを導入しようと考えている」という相談を受けたとします。

そこで、商談の中で得られた情報から◯社のDMUマップを作成したところ、以下のようになりました。

- オフィスで働いているユーザーBが「今のエアコンが古くて効きが悪いから新しいエアコンに変えてほしい」という要望を起案者Cに出す

- 起案者Cが担当者Aに「新しいエアコンの導入依頼が出ているので購入して欲しい」と購入を依頼する

- 担当者Aに対して、インフルエンサーDである総務部から「エアコンが満たすべきエコ基準」などの助言を受ける

- 経理部のチェッカーGから予算を提示される

- 選んだ商品と値段をディサイダーFに提案したが、規模の大きいため、課長であるディサイダーFが部長であるディサイダーEに最終的な判断を求める

また、ディサイダーFは「新しい案件に対してなかなかOKを出してくれない」が、ディサイダーEは「自分に上がってきた案件には基本的にOKを出すだけであまり断らない」という情報のもと、影響力はディサイダーFの方が強いとします。

DMUマップを参考にしてどの人のニーズを満たすべきか考える

DMU内の人物は、それぞれ求めるものが異なります。場合によっては全員のニーズを満たすことは難しいかもしれません。

そこでDMUマップを作成することで、契約を取るためにはどの人のどのようなニーズを優先的に満たすべきかが判断しやすくなります。

例えば、DMU内の人物が以下のようなニーズを持っていたとします。

今回の場合、ディサイダーFとチェッカーGが大きな影響力を持っていたため、

- 今使っているエアコンと比べて、新しい物を導入することがより快適なオフィス環境を作り、電気代も抑えることが出来る

- 予算内に収まっている

などのアピールを行うと効果的であると予想できます。

最後に、新規顧客獲得の際には、ぜひ弊社が提供する営業リスト作成ツール「Musubu」もご活用ください。

業界や企業規模、設立年月から現在求人を出している企業まで、細かなセグメントでのリスト作成が可能です。

⇒ 営業リスト作成ツール「Musubu」の詳細をみる

| 監修 | |

|---|---|

|

Baseconnect株式会社 マーケティングチーム マネージャー 河村 和紀(かわむら かずき) 大手人材紹介会社に新卒入社。その後、Webメディア「ferret」を運営する株式会社ベーシックに入社。営業、営業企画、イベントマーケを経て、マーケティングマネージャーに就任。 主な寄稿実績『マーケター1年目の教科書』、『MarkeZine(マーケジン) vol.66』 |